Le pouvoir au Maroc est bicéphale où règne l’institution monarchique et le gouvernement. Le néolibéralisme façonne un nouveau modèle de développement économique, en construisant une souveraineté économique intimement liée à la globalisation, via des partenariats entre public et privé, en faisant de l’entrepreneur-investisseur, un acteur central aux côtés de l’Etat. Le groupe OCP, incarne cette stratégie, fondé en 1920, fleuron de l’industrie nationale, développe des partenariats pour la production d’engrais en Afrique subsaharienne, il contribue à la sécurité alimentaire tout en renforçant la position du Maroc comme acteur économique important.

L’Afrique est en pleine émergence ces dernières années. D’après la Banque mondiale, depuis le début des années 1990, les économies africaines ont accompli d’importants progrès, considérés comme des pays à revenus intermédiaires aujourd’hui. Le Maroc se positionne comme le leitmotiv de ce dynamisme africain en élaborant une politique économique forte la permettant de rayonner à l’international, avec des acteurs publics comme l’OCP, des acteurs privés et des banques, et aussi l’industrie pharmaceutique.

Dans le Royaume, le pouvoir est bicéphale où règne l’institution monarchique et le gouvernement. La souveraineté monarchique s’est d’ailleurs affirmée par l’économie, c’est-à-dire par la capacité du Roi Mohammed VI à mobiliser des ressources économiques assurant l’autonomie d’action de l’Etat, on a pu l’observer lors du séisme d’Al Haouz en 2023 où des dispositifs exceptionnels ont été mobilisés.

Selon McKinsey, il y aurait 345 entreprises en Afrique dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard de dollars, dont plus de 40% en Afrique du Sud (la Chine en compterait environ 1500). Fortes turbulences macroéconomiques (crise des changes en Egypte et au Nigeria, forte inflation, repli du prix des matières premières…)

Toujours selon McKinsey, le chiffre d’affaires total des entreprises africaines (à l’exception de l’Afrique du Sud) est « environ un tiers de ce qu’il pourrait être ». Par ailleurs, l’Afrique est le seul continent qui ne compte aucune des 500 plus grandes entreprises mondiales, selon le dernier classement du magazine Fortune.

La panacée de l’Afrique repose sur deux paramètres essentiels, adopter des politiques « douces » et des politiques « dures » :

- Des politiques « douces » avec des actions sur le transversal, particulièrement l’environnement des affaires, dont les dysfonctionnements peuvent amputer jusqu’à 25% du chiffre d’affaires des entreprises (infrastructures, énergie, financement…)

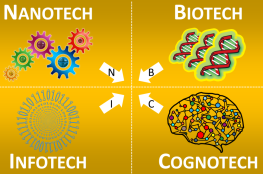

- Des politiques d’affaires visant la (re)montée sur les chaînes de valeur industrielles mondiales par l’acquisition à marche forcée des techniques et technologies de pointe par l’industrie nationale, ce par des politiques volontaristes des Etats pour attirer les investisseurs étrangers, chefs de file dans ces chaînes de valeur, et forcer les entrepreneurs nationaux à concentrer leurs efforts dans l’acquisition de ces technologies avec l’objectif de faire émerger des champions nationaux de taille suffisante.

Un Maroc en pleine ascension économique

Le Royaume se distingue par une stratégie étatique pro-active visant à renforcer son ancrage africain. Le Roi Mohammed VI a initié une diplomatie économique ambitieuse, multipliant les visites officielles et les accords commerciaux via le continent. Cette vision s’est matérialisée par des investissements d’ampleur dans des secteurs clés, notamment les infrastructures, les télécommunications et les énergies renouvelables.

Le groupe OCP, fondé en 1920, incarne cette stratégie : développer des partenariats pour la production d’engrais en Afrique subsaharienne, il contribue à la sécurité alimentaire tout en renforçant la position du Maroc comme acteur économique important.

Le Royaume est l’un des pays caractérisés comme pays émergents ces dernières années, notamment par sa présence sur le continent africain. D’une part, l’investissement public massif dans les infrastructures qu’elles soient physiques (infrastructure logistique grâce à TMSA, l’agence en charge de la construction et de l’exploitation du port Tanger Med – les ports et le fret maritime ; ferroviaire via l’ONCF et notamment le développement du TGV ; aérien à travers la RAM ; ou encore les services aux collectivités via l’ONEE) ou financières (banque et assurance grâce à la CDG) et dans les mines (via l’OCP).

Le retour des investissements étrangers dans la sous-traitance internationale, qui a renouvelé le paysage industriel en faisant de l’automobile (devenu premier secteur exportateur), de l’électronique et de l’aéronautique des secteurs phares, et faisant baisser les secteurs traditionnels (textile et agro-industrie).

Au tournant des années 2000, il y a eu une reconfiguration des chaînes de production mondiale, et offert au Maroc la possibilité de bénéficier de ces nouveaux flux de sous-traitance. Avec la libéralisation de l’économie des années 1990, cependant les entreprises marocaines restent majoritairement de très petites, voire micro-entreprises, 92% des entreprises sont des micro-entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 millions de dirhams ; et 84% de ces 92% ne dépassent pas 1 million de dirhams. Seulement 2% des entreprises paient 80% des impôts sur les sociétés.

Selon le Conseil économique, social et environnemental (Cese), l’Etat contribue ainsi à plus de 50% du PIB des provinces du Sud via l’investissement public et les subventions des produits de première nécessité comme l’huile et la farine spéciale de blé tendre. Par ailleurs, la présence de l’Etat dans l’économie est un indicateur significatif comme Etat interventionniste. Le Cese a élaboré en 2013 un plan de développement pour que la région sorte de l’économie rentière (issue de ressources naturelles : pêche, poulpe, phosphate) grâce à des investissements publics. La diversification se réalise via de grands projets d’infrastructures portuaires, exemple le port de Dakhla Atlantique, et le développement de grands parcs éoliens.