Face à un monde en perdition, en perte de repères, émerge une quatrième révolution industrielle, à savoir la convergence des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives). Nous avons vécu la troisième révolution industrielle à savoir l’émergence des énergies renouvelables, et leur impact positif sur la croissance économique mondiale. Aujourd’hui, nous faisons face à un nouveau paradigme disruptif qui va changer notre mode de vie quotidien, et constituer un BIG BANG social, économique et scientifique, qui est l’avènement de la « Nouvelle Renaissance » ou « La Quatrième Révolution Industrielle ».

Notre civilisation industrielle est à un carrefour. L’énergie fossile est à bout de souffle. Toute l’infrastructure industrielle fondée sur le pétrole et les autres énergies fossiles vieillit et se délabre. Le chômage augmente de façon exponentielle à travers le monde. Etats, entreprises et consommateurs sont criblés de dettes. Un septième de l’humanité connait la famine. Quand 40% de l’humanité vit avec 2 dollars par jour ou moins, un changement même marginal des prix des produits de base peut engendrer un immense danger.

Histoire du pétrole

En juillet 2008, l’économie mondiale s’est brusquement arrêtée. Ce fut un séisme économique qui a fortement ébranlé le paradigme économique mondial, en marquant le début de la fin pour l’ère de l’énergie fossile. L’effondrement du marché financier, 60 jours plus tard, a été la réplique. En juillet 2008, s’est passé le « pic de la mondialisation », en effet, nous avons atteint les limites de la croissance mondiale dans le cadre d’un système économique profondément dépendant du pétrole et des autres énergies fossiles. De facto, nous vivons la fin de partie de la deuxième révolution industrielle et de l’âge du pétrole qui en est son fondement.

En 2019, la production de pétrole conventionnel (pétrole liquide classique) « or noir », qui fournit encore plus de trois quarts de la production mondiale de tous les carburants liquides, était inférieure de 4% au pic historique de 2008. A cause du déclin des découvertes, depuis des décennies, et dû aussi à l’état des réserves restantes, la production de pétrole conventionnel est vouée à décliner progressivement, voire inexorablement. Tel est le danger du « pic pétrolier » ; ce danger s’accroît à chaque plein d’essence, tant que l’humanité tarde à s’organiser pour sortir des énergies fossiles afin de sauver notre climat.

Les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, procurent entre les quatre cinquièmes de l’énergie consommées dans le monde. Le pétrole est la principale d’entre elles, fournissant encore en 2019 un tiers de toute l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’économie. Le pic de la production de pétrole menace d’écraser les nations qui échoueront à réduire de façon drastique la consommation de cette énergie qui a permis l’essor du monde moderne.

Depuis le pic de 2008, les pétroliers n’ont jamais investi autant de centaines de milliards de dollars chaque année dans la recherche du pétrole, grâce à des équipements de pointe. Les pétroles dits « non conventionnels » ont pris le relais depuis 2008 pour assurer la poursuite de la croissance des capacités mondiales de production de carburants liquides, afin de satisfaire une demande toujours gigantesque, qui continue à progresser fortement dans les pays en développement.

Le pétrole appartient à une vaste famille de molécules d’hydrogène et de carbone de structure particulière : les hydrocarbures. Qu’ils se trouvent sous forme gazeuse (« gaz naturel »), liquide (« huile de roche ») ou solide (le bitume), les hydrocarbures figurent parmi les molécules les plus courantes de la création.

Le pétrole que l’on exploite aujourd’hui s’est formé depuis un milliard d’années, c’est-à-dire depuis qu’il existe sur cette planète des matières organiques issues d’êtres vivants. Il est principalement issu de la dégradation de plancton et de bactéries, au fond de lagunes et de mers archaïques.

Le pétrole conventionnel, la forme reine des hydrocarbures, est puisé dans des roches poreuses et perméables dites « réservoirs », scellées dans les profondeurs de la terre sous une couche de roche imperméable. Parmi les pétroles non conventionnels, on trouve le « pétrole de schiste », dont l’exploitation par fracturation hydraulique a connu un boum spectaculaire après 2008, et d’autre part les pétroles lourds qui sont excavés en surface ou fluidifiés par injection de vapeur en profondeur, notamment les sables bitumineux.

La première ruée vers l’or noir s’est produite en 1859, après le forage d’un puits au bord d’une petite rivière de Pennsylvanie à seulement 20 mètres de profondeur. L’expression « or noir » résume la facilité déconcertante avec laquelle les pétroliers ont longtemps pu s’enrichir.

De la révolution industrielle jusqu’à la fin du 20ème siècle, c’est-à-dire jusqu’au début de l’essor des pétroles non conventionnels et des formes les plus complexes et extrêmes de pétole conventionnel (offshore), l’industrie du pétrole n’a longtemps réclamé pour l’essentiel que d’importants investissements initiaux (forage du puits, construction de l’oléoduc et de la raffinerie). Ensuite, les pétroliers n’avaient bien souvent à consentir que peu d’investissements « marginaux », d’ordinaire indispensables pour maintenir la production. Les qualités naturelles du pétrole – densité énergétique, facilité à être stocké, polyvalence – ont fait du pétrole la matière première la plus importante du monde. Les taux de profit qu’il offre, là encore naturellement, ont nourri et structuré l’économie mondiale, en tout premier lieu le régime capitaliste des Etats-Unis, pays qui a longtemps dominé sans partage l’industrie pétrolière, grâce à la générosité de ses sources de brut.

Corrélation entre énergies renouvelables et croissance économique

Avec l’activité industrielle fondée sur les combustibles fossiles, il y a eu comme conséquence le changement climatique. Nous sommes aujourd’hui confrontés à un changement de température de la constitution chimique de la planète, selon les scientifiques. Menaçant de déstabiliser les écosystèmes à l’échelle mondiale. Ainsi, le risque serait qu’à la fin du siècle, nous soyons confrontés à une extinction massive de formes de vies végétales et animales qui pourrait compromettre la survie de notre propre espèce.

Les grandes révolutions économiques de l’histoire se produisent quand de nouvelles technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d’énergie. In fine, l’énergie nouvelle permet de créer une activité économique plus interdépendante, des échanges commerciaux plus larges, tout en facilitant des relations sociales plus denses et davantage d’inclusion.

A partir des années 1990, la nouvelle convergence de la technologie d’internet et les énergies renouvelables étaient en voie de fusionner pour créer une puissante infrastructure nouvelle, celle d’une troisième révolution industrielle (TRI) qui allait changer le monde. Dans l’ère qui vient, des centaines de millions de personnes produiront leur propre énergie verte à domicile, au bureau, à l’usine, et ils la partageront entre eux sur un « Internet de l’énergie ».

La démocratisation de l’énergie s’accompagnera d’une restructuration fondamentale des relations humaines, dont l’impact se fera sentir sur la conception des rapports économiques, du gouvernement de la société, de l’éducation des enfants et de la participation à la vie civique.

La mise en place de l’infrastructure de la troisième révolution industrielle créera pendant quarante ans des centaines de milliers d’entreprises nouvelles et des centaines de millions d’emplois nouveaux. Son achèvement marquera la fin d’une saga économique de deux cents ans définis par la pensée industrieuse, les marchés et la main-d’œuvre de masse, et le début d’une nouvelle ère caractérisée par le comportement coopératif, les réseaux sociaux et les petites unités de main-d’œuvre technique et spécialisée.

Dans le demi-siècle qui vient, les activités centralisées traditionnelles des entreprises des première et deuxième révolutions industrielles seront progressivement absorbées par les pratiques distribuées de la troisième ; et l’organisation hiérarchique traditionnelle du pouvoir politique et économique cédera la place au pouvoir latéral, qui étendra sa structure nodale à travers toute la société. Aujourd’hui l’énergie coopérative libérée par la conjonction de la technologie d’Internet et des énergies renouvelables restructure fondamentalement les relations humaines : elles ne vont plus de haut en bas mais côte à côte, et les conséquences sont immenses pour l’avenir de la société.

Ère Post-Carbone

Le pic de la production pétrolière est l’instant où la moitié des réserves pétrolières qui seront en définitive récupérables ont été utilisées. Le sommet de la courbe représente le point médian de l’extraction du pétrole. Après lui, la production chute aussi vite qu’elle avait grimpé. C’est une courbe en cloche dite de Hubbert.

M. King Hubbert était un géophysicien qui travaillait pour la compagnie pétrolière Shell en 1956. Il a publié un article devenu célèbre où il prédisait le pic de la production pétrolière dans les 48 Etats contigus des Etats-Unis à une date qu’il situait entre 1965 et 1970. Projection qui, à l’époque, avait été tournée en ridicule par ses pairs. Cependant, la prédiction de Hubbert s’est révélée juste. La production pétrolière américaine a atteint son pic en 1970, après quoi elle a entamé son long déclin.

Dans son rapport sur les perspectives énergétiques mondiales en 2010, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’organisation basée à Paris qui fournit aux Etats leurs informations et leurs prévisions énergétiques a émis un rapport concernant le fait que le pic mondial de la production de pétrole brut a été atteint en 2006, à 70 millions de barils par jour.

Selon l’AIE, pour maintenir la production pétrolière au même niveau, légèrement inférieur aux 70 millions de barils par jour, et éviter ainsi un plongeon abyssal de l’économie mondiale, il faudrait un investissement ahurissant de 8.000 milliards de dollars dans les 25 prochaines années : il servirait à pomper le pétrole difficile à extraire qui reste dans les champs pétrolifères existants, à mettre en exploitation les sites moins prometteurs déjà découverts et à chercher de nouveaux champs de plus en plus difficiles à trouver.

Quand les économies chinoise et indienne ont décollé, dans les années 1990 et les premières années 2000, avec un taux de croissance annuel foudroyant, il était en 2007 de 9,6% pour l’Inde et de 14,2% pour la Chine, il faisait ainsi entrer un tiers de l’humanité dans l’âge du pétrole, la pression de la demande sur les réserves pétrolières existantes a inévitablement fait monter le cours du brut, ce qui a conduit au pic de 147 dollars le baril, à la hausse massive des prix, à la chute libre de la consommation et à la panne économique mondiale.

Les pays en développement ont été encore plus durement touchés en 2010 : leurs importations pétrolières ont augmenté de 20 milliards de dollars, ce qui équivaut à une perte de revenu de près de 1% du PIB. Le rapport entre les factures pétrolières des pays et leur PIB approche des niveaux constatés en 2008, juste avant l’effondrement de l’économie mondiale, ce qui a conduit l’AIE à s’en inquiéter publiquement : « les factures des importations pétrolières deviennent une menace contre la reprise économique ».

Ben Bernanke, président du Federal Reserve Board des Etats-Unis, a souligné dans un discours de novembre 2010 qu’au deuxième trimestre de cette année-là, le produit réel global des économies émergentes avait été supérieur de 41% à son niveau du début de 2005. Le produit global de la Chine dépassait ce niveau de 70% et celui de l’Inde de 55%.

Cela signifie que si la production économique totale accélère encore au même rythme qu’elle l’a fait dans les huit premières années du 21ème siècle, le cours du pétrole va vite remonter à 150 dollars le baril ou davantage, ce qui imposera une très forte hausse des prix de tous les autres biens et services et conduira à un nouveau plongeon du pouvoir d’achat et à l’effondrement de l’économie mondiale. Autrement dit, chaque nouvel effort pour retrouver l’élan économique de la décennie passée va s’épuiser aux alentours de 150 dollars le baril. Cette terrible alternance des débuts de croissance et des effondrements, c’est la fin de partie. Aujourd’hui, la pression de la hausse de la demande globale sur des réserves de pétrole brut qui périclitent est aggravée par la montée des tensions au Moyen-Orient.

Avènement de la quatrième révolution industrielle

La facture entropique des première et deuxième révolutions industrielles arrive à échéance. Les deux cents années où l’on a brûlé du charbon, du pétrole et du gaz naturel pour propulser un mode de vie industriel ont envoyé quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre. Cette énergie dépensée – la facture entropique – empêche la chaleur du rayonnement solaire de quitter la planète et menace donc celle-ci d’un changement catastrophique de température, avec ces conséquences potentiellement dévastatrices pour l’avenir de la vie.

D’après les scientifiques, il faut nous attendre à une hausse des températures sur terre d’au moins 3°C à la fin du siècle. Et peut-être nettement plus. Cette hausse ramène la température de la Terre à son niveau du Pliocène, il y a trois millions d’années. Le monde était alors très différent. Un simple changement de température de 1,5 à 3,5 °C pourrait, selon les chercheurs, provoquer une extinction massive de formes de vie végétales et animales en moins de cinq ans. La fourchette des taux d’extinction qu’indiquent les modèles va d’une limite inférieure de 20% à une limite supérieure de plus de 70%. Depuis 450 millions d’années, la Terre a connu 5 vagues d’extinction biologique. Après chacun de ces coups d’éponge, il a fallu environ 10 millions d’années pour retrouver la biodiversité perdue. Les scientifiques craignent la disparition des arbres dans des écosystèmes sous pression.

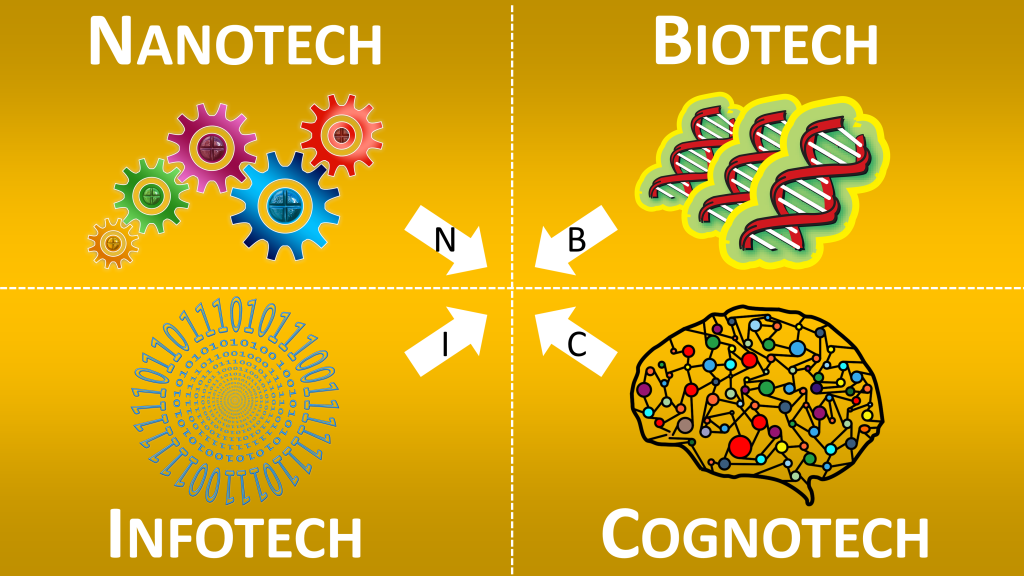

C’est dans ce contexte qu’émerge, la quatrième révolution industrielle avec la convergence des NBIC, soit une interaction croissante entre quatre ensembles de sciences et technologies – nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives. La convergence NBIC est souvent associée au transhumanisme, ce mouvement porté par des humains en perdition qui rêvent de fusionner avec la machine.

La « nouvelle Renaissance » ou la « Quatrième Révolution Industrielle ». La recherche sur le cerveau a permis de construire des algorithmes reproduisant ses fonctions de traitement de l’information (réseau de neurones artificiels par exemple), ouvrant la voie au développement de l’intelligence artificielle. La puissance des ordinateurs et de l’intelligence artificielle permet aujourd’hui de décrypter les génomes des espèces vivantes à une échelle industrielle, ce qui incite les grandes firmes comme BASF à breveter des séquences génétiques de milliers d’espèces pour s’approprier le vivant. Récemment, des scientifiques sont parvenus à créer le premier organisme vivant entièrement artificiel, le xenobot. Ce dernier est capable de se déplacer, de se régénérer et de s’autoreproduire.

La convergence NBIC, c’est la poursuite du « délire prométhéen d’une maîtrise infinie du monde ». Il s’agit de prendre le contrôle des processus biophysiques et biochimiques sur Terre, de domestiquer tous les êtres vivants, le climat, et en définitive la totalité de la biosphère. Problème, dans un monde entièrement refaçonné par les forces technologiques, il se pourrait bien que seuls des êtres enfantés par la technologie soient capables de survire. Si rien n’est fait pour stopper le développement technologique au cours des prochaines décennies, la Terre pourrait tout aussi bien être transformée en un caillou désertique similaire à Mars ou en une planète à l’atmosphère surchauffée et toxique de type Vénus.

Source : « La troisième révolution industrielle » JEREMY RIFKIN

Source : « Pétrole, lé déclin est proche » MATTHIEU AUZANNEAU, HORTENSE CHAUVIN