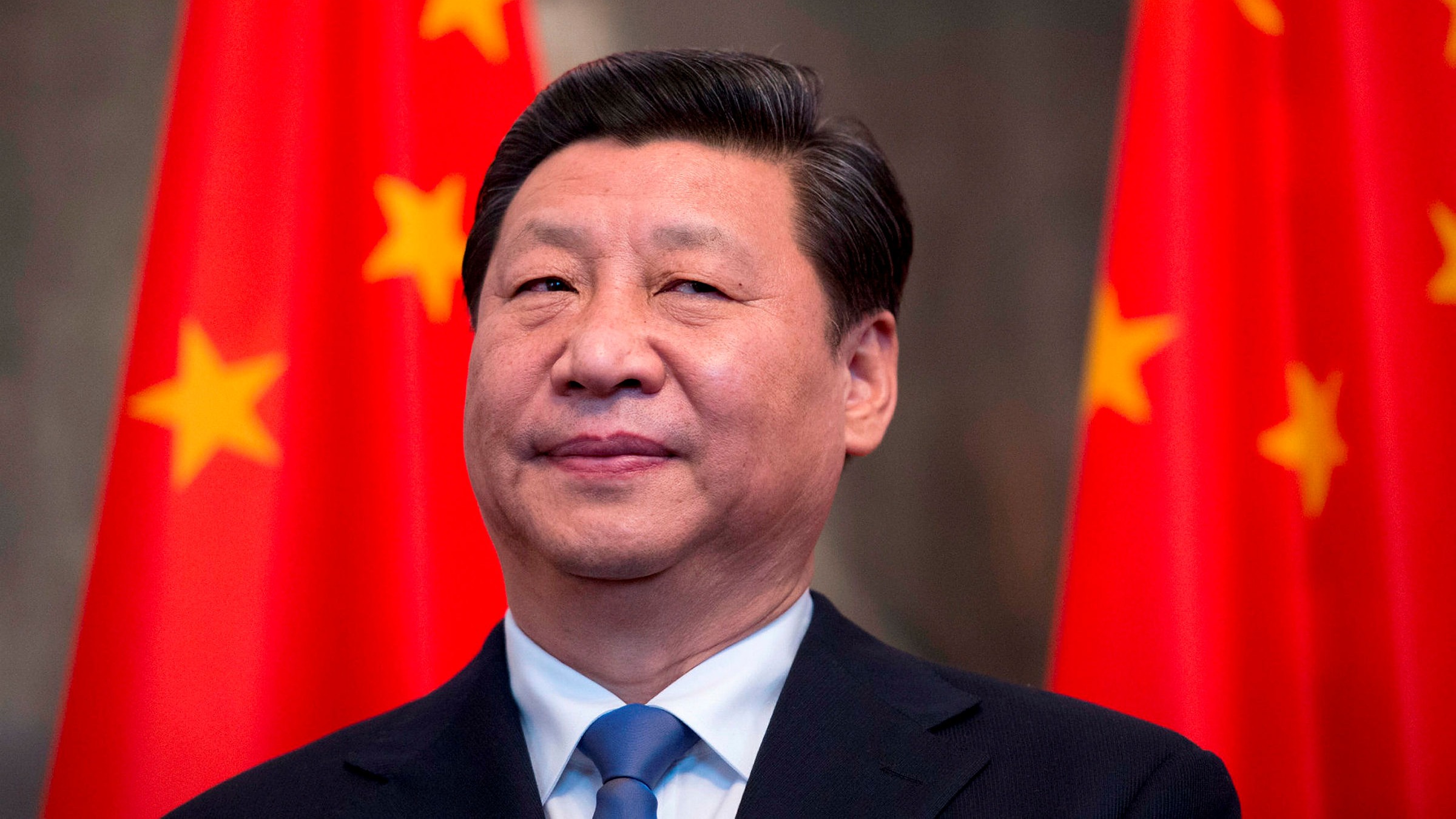

La Chine est le monde. Xi Jinping, le président chinois ne cache plus ses ambitions de faire de la Chine la première puissance mondiale à l’horizon 2049. Voulant prendre sa revanche sur l’histoire, et in fine, dépasser les Etats-Unis dans tous les domaines. Taiwan cristallise les tensions dans la région de l’Indopacifique, quant à cette course à la puissance entre deux nations qui se disputent un leadership certain à l’échelle mondiale. Cet enjeu nodal sur la question de Taiwan représente pour Pékin un double défi idéologique et existentiel : c’est la question de la nature de la « Chine » en tant qu’Etat-Nation qui est posée, mais aussi celle de l’assimilation du Parti communiste à cette nation chinoise en réalité plurielle. De facto, Taiwan est au cœur des intérêts de sécurité du régime chinois à tous les niveaux : géostratégiques, militaires, scientifiques et idéologiques. Taiwan est devenu un abcès insupportable pour le régime chinois.

« La Chine aspire les pays d’Asie du Sud-Est dans son système économique grâce à son énorme marché et à son pouvoir d’achat en pleine croissance. Le Japon et la Corée du Sud seront forcément aspirés à leur tour. Et cela sans le moindre recours à la force. Il sera très difficile de lutter contre la domination économique croissante de la Chine. » Lee Kuan Yew. Règle d’or : Celui qui détient l’or est celui qui commande.

Doctrine Xi Jinping

« Le rêve chinois est le rêve de notre Etat, de notre nation et chaque chinois. » Xi Jinping

Le président de la République populaire de Chine (RPC) se présente comme le garant de la mondialisation, du libre-échange et de la coopération internationale. Il préconise l’engagement « dans une économie croissante et ouverte », tout en insistant que la mondialisation était « une lame à double tranchant » et que « personne ne sortirait gagnant d’une guerre commerciale. Par ailleurs, la clé du positionnement international de la Chine demeure dans sa longue longévité. Depuis environ trois mille cinq cent ans, la civilisation chinoise repose sur une unité culturelle maintenant un fort pouvoir d’attraction sur ses voisins. Reliant passé, présent et futur, Xi Jinping fixe une échéance à 2049 pour décrire le modèle de société à construire : « je suis convaincu que lors du centenaire de l’avènement du Parti communiste chinois, nous aurons réussi à bâtir une société de moyenne aisance dans tous les domaines, et que lors du centenaire de notre République populaire, celle-ci sera devenue un Etat socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux. »

L’histoire de la Chine est jalonnée par trois épisodes majeurs notamment : les expéditions navales, les guerres de l’opium et la rivalité avec le japon. Le premier épisode se situe au début du 15ème siècle. Lorsque Vasco de Gama (vers 1469-1524) partit du Portugal pour atteindre l’Inde en mai 1498 via le cap de Bonne-Espérance, les navigateurs chinois connaissaient déjà les côtes de l’Afrique Orientale depuis environ quatre-vingt ans. La dynastie des Ming organisa de 1405 à 1433 une série d’expéditions navales d’envergure. A chaque étape, les explorateurs exigeaient un tribut sans exprimer de revendication territoriale. Cette épopée navale offre aujourd’hui aux autorités chinoises un récit selon lequel la découverte des terres inconnues ne fut pas suivie d’une politique de colonisation, pour souligner que le respect des différentes cultures et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats les auraient toujours guidées.

Le deuxième épisode se situe au milieu du 19ème siècle au cours duquel les puissances occidentales ont forcé l’ouverture de la Chine. Auparavant, la Russie était le seul pays européen à entretenir des relations avec elle. Les Britanniques souhaitaient avoir accès au marché chinois. La guerre de l’opium commença en (1839-1842), provoquée par la décision des autorités chinoises d’interdire les importations d’opium en provenance d’Inde. Grâce à sa supériorité navale, la Grande-Bretagne infligea « la plus exemplaire des raclées » à la Chine, selon le mot de Lord Palmerston, contrainte de céder Hong Kong et de conclure une série de traités « inégaux ». Xi Jinping : « A partir de la première guerre de l’opium en 1840, le peuple chinois a souffert pendant un siècle de l’agression étrangère et de la guerre civile, il a été plongé dans un abîme de souffrances et de malheurs. On peut sans exagérer dire qu’il a vécu un véritable enfer. »

Le troisième épisode concerne la rivalité entre la Chine et le Japon. L’ouverture forcée du Japon (1853) entraîna une vague de modernisation du pays, qui se mit à l’école occidentale. Au cours de l’ère Meiji (1868-1912), la population japonaise doubla et le Japon devint une puissance militaire et navale de premier plan.

De même, la Chine occupe un double positionnement, celui de puissance conservatrice ancrée sur le principe de non-ingérence et celui de puissance dénonçant un ordre international perçu comme « injuste ». Les dossiers vitaux pour la Chine sont nombreux : Tibet, Xinjiang, Taiwan, et Hong Kong. Le Tibet, région autonome, s’efforce de maintenir son identité politico-religieuse à l’égard de la Chine. Dès 1950, la République Populaire de Chine (RPC) prend le contrôle de la région. En 1959, à la suite d’affrontements, Tenzin Gyatso, le dalaï-lama, est contraint à l’exil en Inde. Quant au Xinjiang, cette région autonome comme le Tibet, se situe au carrefour de huit pays. Depuis 1949, la République Populaire de Chine (RPC) conduit une politique répressive et de peuplement pour mieux contrôler la région et contrebalancer le poids démographique des Ouigours de confession musulmane. Avec 21 millions d’habitants, cette région est amenée à jouer un rôle essentiel en favorisant les échanges entre les pays d’Asie Centrale, mais elle est aussi traversée par des groupes islamistes radicaux bénéficiant de soutiens extérieurs, servant de prétexte à de vastes camps d’internement sur lesquels les autorités chinoises restent très discrètes. Par rapport à Taiwan et à Hong Kong, elles représentent un enjeu existentiel pour la Chine. Hong Kong fut rétrocédé par la Grande-Bretagne en 1997, ce qui la fait bénéficier d’un statut particulier. Quant à la République de Chine, installée sur l’île de Taiwan, elle compte aujourd’hui 23 millions d’habitants disposant d’un niveau de vie élevé. Jusqu’en 1971, elle a occupé le siège de la Chine à l’ONU. L’interpénétration économique et financière entre Taiwan et la Chine continue de croître. Par ailleurs, Taiwan jouit d’une indépendance garantie par les Etats-Unis. Xi Jinping a exprimé sa volonté de modifier le statu quo au cours de son mandat. La grande différence entre Deng Xiaoping et Xi Jinping réside dans le potentiel militaire de la Chine : Pékin dispose aujourd’hui sur le papier de moyens navals et aériens lui permettant d’intimider Taiwan et d’éloigner les Etats-Unis.

La Chine exploite la perte de crédibilité internationale des Etats-Unis, ainsi que les incertitudes de la construction européenne. Progressivement, la Chine construit une multipolarité asymétrique. Multipolarité pour signifier que le temps de la domination occidentale est révolu. Asymétrique pour indiquer que les rapports de force évoluent en sa faveur.

Renaissance de la nation chinoise

Xi Jinping, 2012 « Le plus grand rêve de la Chine, c’est la grande renaissance de la nation chinoise »

Winston Churchill « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur »

En 2013, alors que les Etats-Unis refusaient depuis des années d’accéder à une requête de la Chine, qui réclamait une nouvelle répartition des droits de vote à la Banque mondiale, Pékin a pris Washington de court en créant une institution rivale, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB). Washington a beau exercer d’intenses pressions sur ces partenaires pour qu’ils refusent de s’associer à la banque chinoise, cinquante-sept pays ont rejoint l’AIIB avant son lancement en 2015 – dont certains alliés clés des Etats-Unis, à commencer par la Grande-Bretagne. S’ils ont bravé les Etats-Unis et accepté l’offre de la Chine, c’est dans l’espoir de bénéficier de prêts à des taux inférieurs à ceux du marché et d’obtenir des contrats pour les énormes projets de construction financés par la banque.

Au lendemain de la crise financière et de la grande crise de 2008, la Chine a mis en pied les BRICS- Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ; ce groupe de pays à croissance rapide allait désormais prendre des décisions et des mesures en se passant de l’avis des Etats-Unis ou du G7.

En septembre 2013, Xi Jinping a annoncé que la Chine comptait investir 1,4 trillions de dollars dans une « nouvelle Route de la soie », sous la forme d’infrastructures reliant 65 pays d’Asie, d’Europe et d’Afrique du Nord représentant à eux tous une population de 4,4 milliards d’individus. Avec ce projet baptisé « une ceinture, une route » (One Belt, One Road, ou OBOR), qui associe une liaison routière et ferroviaire à une liaison maritime, la Chine est en train de construire à travers l’Eurasie un réseau d’autoroutes, de voies ferrées à grande vitesse, d’aéroports, de ports, de pipelines, de câbles électriques et de fibres optiques. Ces liaisons physiques modernes, installées le long d’antiques routes commerciales chinoises, vont créer de nouveaux liens diplomatiques, commerciaux et financiers. Pour l’instant OBOR rassemble 900 projets pour un coût total dépassant 1,4 trillions de dollars. Même ajustée à l’inflation, cette somme représente douze plans Marshall selon les calculs de Stephen Jen, investisseur et ancien économiste au FMI.

Le projet de nouvelle route de la soie a été lancé en 2013 par Xi Jinping lors d’un discours au Kazakhstan. Marquant le passage d’une politique étrangère prudente, progressive et à finalité régionale à une politique proactive, multisectorielle et à finalité globale. L’objectif affiché consiste à connecter la Chine à l’Europe et au Moyen-Orient, mais aussi à l’Afrique et à l’Amérique latine par de multiples canaux. Cette initiative doit se comprendre comme un outil de restructuration de la gouvernance mondiale. La BRI propose un maillage ferroviaire, portuaire, numérique et énergétique aux pays y participant.

Pour Xi Jinping, la « grande renaissance de la nation chinoise » passe par la « réunification de la patrie », « la Chine ne laissera jamais la tragédie de la sécession du pays se reproduire ». Ainsi, à l’occasion du 100ème anniversaire de la création du Parti communiste chinois, le 1er juillet 2021, date symbolique pour le régime, Xi Jinping a de nouveau rappelé que « personne ne doit sous-estimer notre résolution, notre volonté et la capacité formidable de la grande muraille d’acier du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale ». In fine, Taiwan pourrait être aux yeux de Xi Jinping la « mère de toutes les batailles », militaire mais aussi stratégique et idéologique.

Avec 1,4 milliards d’habitants, et un accroissement sensible de la classe moyenne urbaine, le e-commerce chinois est un des plus dynamiques et lucratifs au monde. Selon un rapport du cabinet Boston Consulting Group (BCG), les utilisateurs Internet ont augmenté de 25% par an ces quinze dernières années (735 millions de personnes) et les ventes en ligne de 32% pour dépasser un trillion de dollars en 2017. La Chine détient le record mondial d’achat de produits en ligne, biens comme services. Le spécialiste des études de marché eMarketer souligne de son côté le potentiel énorme du marché puisque seulement 30% de la population achète en ligne.

L’exemple d’Alibaba, premier site de commerce en ligne du monde, et de Jack Ma son fondateur, héros de millions de Chinois, illustre le dynamisme entrepreneurial local mais aussi une convergence d’intérêts difficile à concurrencer.

Après vingt-sept ans (1949-1976) de maoïsme révolutionnaire, et plus précisément à partir de la fin de 1978, la Chine a connu en peu de temps une réorientation « pragmatique » sans quitter le système communiste chinois. Deng Xiaoping, l’artisan de ce virage, a fixé aux nouvelles générations de dirigeants les grandes lignes politiques pour les décennies suivantes. Au cours de ces trente dernières années, la Chine a étonné le monde entier. Grâce à l’ampleur des réformes économiques et la rapidité des résultats obtenus.

Interdépendance des économies chinoises et taiwanaises

« Le ciel est au-dessus de nous, la terre au-dessous, et entre le ciel et la terre se trouve la Chine. A notre périphérie sont les étrangers. Les étrangers sont l’extérieur, la Chine est l’intérieur ». Shi Jie, Sur le Royaume du Milieu, 1040

En 1949, la Chine comptait pour moins de 5% de la richesse mondiale avec 22% de la population mondiale. In fine, le rattrapage de la Chine par rapport aux puissances occidentales s’accélère. Elle propose un modèle de développement reposant sur une séparation absolue entre liberté économique et liberté politique. Ses dirigeants poursuivent un double objectif qui parait antinomique dans une logique occidentale : viser le maximum de croissance économique et d’enrichissement, tout en maintenant un contrôle étroit du corps social par l’intermédiaire du Parti communiste. Autoritaire et corrompu, le régime chinois impose un carcan idéologique et réprime toute forme d’opposition. Avec 1 milliard 380 millions d’habitants, la Chine est confrontée au défi du vieillissement prématuré de sa population, qui résulte de la politique de l’enfant unique instauré en 1979 et abolie en 2015. La loi autorise désormais les couples à avoir deux enfants. Les autorités chinoises obtiennent des résultats tangibles dans deux domaines clés : la mise en place de mécanismes financiers et l’internationalisation des entreprises. Pour exemple, des marques comme Haier, le géant de l’électroménager, Huawei, le fabricant d’infrastructures de télécommunications, ou Lenovo, le constructeur d’ordinateurs, sont devenues mondiales. Les entreprises chinoises remontent dans la chaine de valeur et ne se limitent plus aujourd’hui à des tâches d’exécution ; dans plusieurs secteurs, elles sont devenues leaders, notamment dans le domaine technologique.

Les Etats-Unis traversent une phase délicate de dérèglement politique, la Chine fait preuve de patience stratégique. Depuis Thucydide (vers 460-395 avant Jésus-Christ), l’on sait que l’émergence d’une puissance se fait souvent au détriment d’une puissance établie et mène au conflit. L’on sait aussi que cette transition peut se faire pacifiquement si les deux puissances partagent des valeurs et des intérêts comme ce fut le cas des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Cette possible inversion de puissance entre les Etats-Unis et la Chine, à l’horizon d’une ou deux générations, constitue le principal enjeu de la politique internationale aujourd’hui.

La Chine demeure totalement dépendante de Taiwan pour des éléments stratégiques comme les semi-conducteurs. Taiwan a investi dans les semi-conducteurs sur le continent, mais n’a jamais cédé à la Chine la fabrication des produits de dernière génération, ceux qui lui permettent de conserver une avance remarquable dans ce domaine. La Chine est fortement dépendante de Taiwan. 86,3% des exportations de Taiwan vers la Chine concernent le secteur des machineries électriques, des équipements mécaniques, des instruments de haute précision, des plastiques de haute qualité et des produits organiques (engrais). Parmi ces produits, le secteur des machineries électriques représente 64% du total, composé à 78% des exportations de semi-conducteurs dont dépend totalement l’industrie chinoise. Après plus de 20 ans d’efforts pour renforcer son autonomie, la Chine ne produit que moins de 20% des semi-conducteurs qu’elle utilise, notamment pour produire les téléphones de dernière génération.

A Taiwan se trouvent les universités les plus en pointe en la matière comme la National Yang Ming Chiao Tung University. C’est à Taiwan également que l’on trouve les entreprises qui dominent de très loin le marché mondial des matériaux les plus performants, comme TSMC, qui contrôle 50% du marché des micro-processeurs de 5 nanomètres, et moins dans un avenir proche ; ou Mediatek. C’est vers Taiwan que se tournent les entreprises américaines comme Qualcom, Intel ou Nvidia pour la recherche et le développement. Plus de 290 000 personnes travaillent dans le secteur de la micro-électronique à Taiwan. Cette excellence est le résultat d’un investissement de longue date et du dynamisme des échanges scientifiques avec l’extérieur.

Cependant, les liens entre Taiwan et les Etats-Unis demeurent solides. Avec l’établissement des relations diplomatiques avec la Chine en 1979, sous la présidence de Jimmy Carter, le traité de défense qui unissait les Etats-Unis à la ROC depuis 1954 a été abrogé et le Congrès a adopté une loi essentielle, le Taiwan Relations Act (TRA), qui pose le cadre des relations commerciales culturelles et militaires entre les 2 ex-alliés. Le TRA impose que toute décision concernant la défense de Taiwan soit prise en compte, et non par le seul président. Il prévoit que les Etats-Unis fournissent à Taiwan « les moyens de défense nécessaires pour préserver une capacité d’autodéfense suffisante ».

Les ventes d’armes des Etats-Unis à Taiwan ne se sont jamais interrompues, mais elles ont fluctué en fonction de l’état des relations entre Washington et Pékin et entre les deux rives du détroit. Ainsi, elles ont augmenté d’une manière significative après 1989, avec la répression d’un mouvement démocratique place Tiananmen à Pékin et la montée en puissance d’un nationalisme plus agressif en Chine. Elles ont été en revanche réduites lorsque les Etats-Unis ont souhaité envoyer un signal de modération aux autorités taiwanaises.

Source : « L’affolement du monde », Thomas Gomart