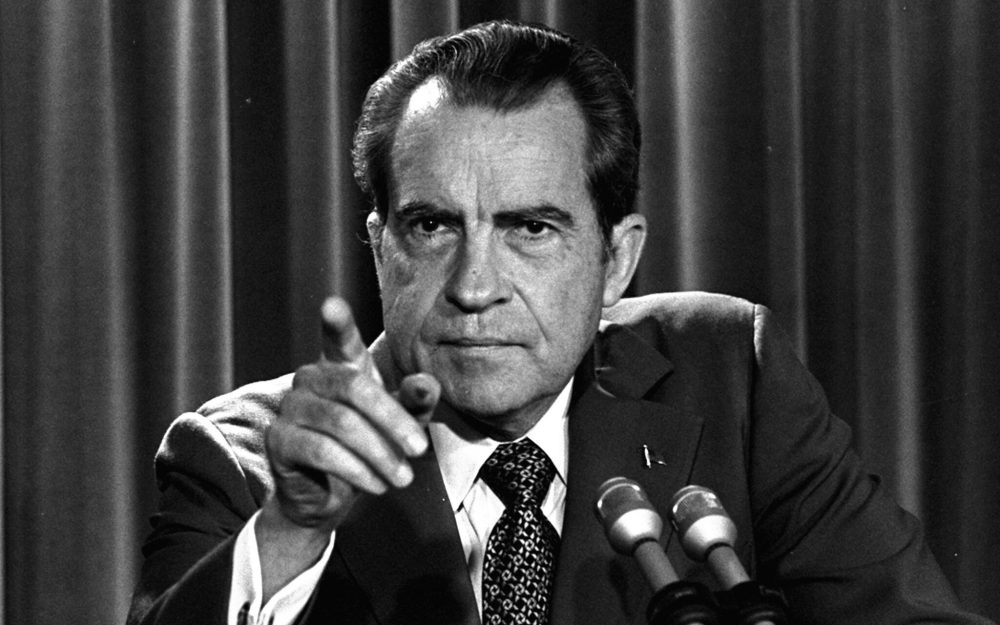

Richard Nixon a fortement marqué l’histoire américaine. Mettant fin à l’engagement américain au Vietnam, plaçant les Etats-Unis dans le rôle de puissance étrangère dominante au Moyen-Orient et établissant par l’ouverture sur la Chine une dynamique triangulaire dans une guerre froide jusqu’alors bipolaire, afin d’affaiblir l’URSS. Cependant, son second mandat en tant que président fut entaché par l’affaire du Watergate, déclenchant une crise constitutionnelle, et précipitant sa démission en 1974.

Richard Nixon, trente-septième président des États-Unis (1969-1974), a marqué de son empreinte l’histoire de son pays principalement dans le domaine de la politique étrangère. Avec l’aide efficace d’Henry Kissinger, son conseiller pour les affaires de sécurité nationale puis son secrétaire d’État.

Anticommuniste acharné, Nixon contribue toutefois à accélérer le processus de la détente en négociant avec l’URSS la limitation des armements stratégiques et, surtout, reconnaît officiellement la République populaire de Chine, en se rendant à Pékin en 1972. L’affaire du Watergate, au début de son second mandat, déclenche une grave crise constitutionnelle qui, en quelques mois, détruit sa popularité et le contraint à démissionner dès août 1974.

« La puissance est un facteur de la vie internationale. Nous avons tous deux l’obligation de discipliner cette puissance, et de faire en sorte, avec les autres nations, qu’elle serve à maintenir la paix plutôt qu’à la mettre en danger » Richard Nixon

Au bout de cinq ans et demi de fonction, Richard Nixon avait mis fin à l’engagement américain au Vietnam, imposé les Etats-Unis dans le rôle de puissance étrangère dominante au Moyen-Orient et établi par l’ouverture sur la Chine une dynamique triangulaire dans une guerre froide jusqu’alors bipolaire.

La politique extérieure de Nixon insistait sur une double approche face aux adversaires des Etats-Unis : la première consistait à construire la force et les alliances américaines, et plus particulièrement l’alliance atlantique ; la seconde à entretenir un dialogue constant avec ses adversaires, comme l’Union Soviétique et la Chine, par l’« ère des négociations ».

Les points forts de Nixon en tant qu’homme d’Etat sont en premier lieu, une rigueur analytique dans la conception et en deuxième lieu, une remarquable audace dans l’exécution.

Doctrine de Nixon

« On paye le même prix qu’on fasse quelque chose à contrecœur ou qu’on le fasse franchement »

Richard Nixon

Les Etats-Unis respecteront tous leurs engagements contractuels. Ils fourniront un bouclier si une puissance nucléaire menace la liberté d’une nation qui leur est alliée, ou une nation dont les Etats-Unis considèrent la survie comme vitale pour notre sécurité et pour la sécurité de l’ensemble de la région.

Par ailleurs, dans des cas impliquant d’autres types d’agressions, comme une agression conventionnelle de la part des puissances non nucléaires, les Etats-Unis fourniront une assistance militaire et économique si celle-ci leur est demandée. Cependant, la nation directement menacée aura la responsabilité d’assumer et d’assurer les effectifs nécessaires à sa défense.

Nixon a fait sienne la doctrine de représailles massives consistant à faire reposer la dissuasion nucléaire sur la capacité d’infliger des dégâts censément inacceptables pour un adversaire. Rebaptisé par la suite « équilibre de la terreur » ou « destruction mutuelle assurée ».

Le contingentement du matériel offensif repose sur l’importance des pourparlers afin de limiter les armes nucléaires, s’articulant autour de trois principes :

- Empêcher un adversaire de se doter d’une capacité de première frappe.

- Eviter un processus d’escalade automatique en cas de conflit.

- Prouver à l’opinion publique américaine sa volonté de mettre fin à la course aux armements ou, au moins, de la limiter.

Jusqu’à la fin de sa vie, Nixon considéra le contrôle des armements comme un élément essentiel de l’ordre mondial.

Amérique, puissance mondiale prépondérante

« Il y a de l’agitation sous le ciel, mais la situation est excellente » Mao

L’ordre international défini jusqu’alors par les relations entre les puissances occidentales se transformait en ordre mondial. En exploitant l’hostilité croissante entre les deux grandes puissances communistes (Chine et Russie), cette démarche transforma la recherche d’un ordre mondial en entreprise authentiquement multipolaire.

« Nous n’avons pas d’alliés éternels, ni d’ennemis perpétuels. Nos intérêts seuls sont éternels et perpétuels, et nous avons le devoir de les suivre. » Premier ministre britannique Palmerston

Les Etats-Unis reconnaissent que tous les chinois des deux rives du détroit de Taiwan croient qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taiwan fait partie de la Chine. Le gouvernement des Etats-Unis ne conteste pas cette position. Ce positionnement dura cinquante ans. Cela s’inscrivait pour les Etats-Unis dans une coopération avec la Chine afin de contrecarrer l’Union Soviétique au moment de la guerre froide.

Ainsi, Lee Kuan Yew, premier ministre de Singapour, illustra cette situation géostratégique par ces propos : « Nous assistons aux changements de l’équilibre des forces dus à l’évolution de la pondération. Et les grandes puissances apprennent à vivre pacifiquement les unes avec les autres. »

Source : Henry Kissinger « Leadership »