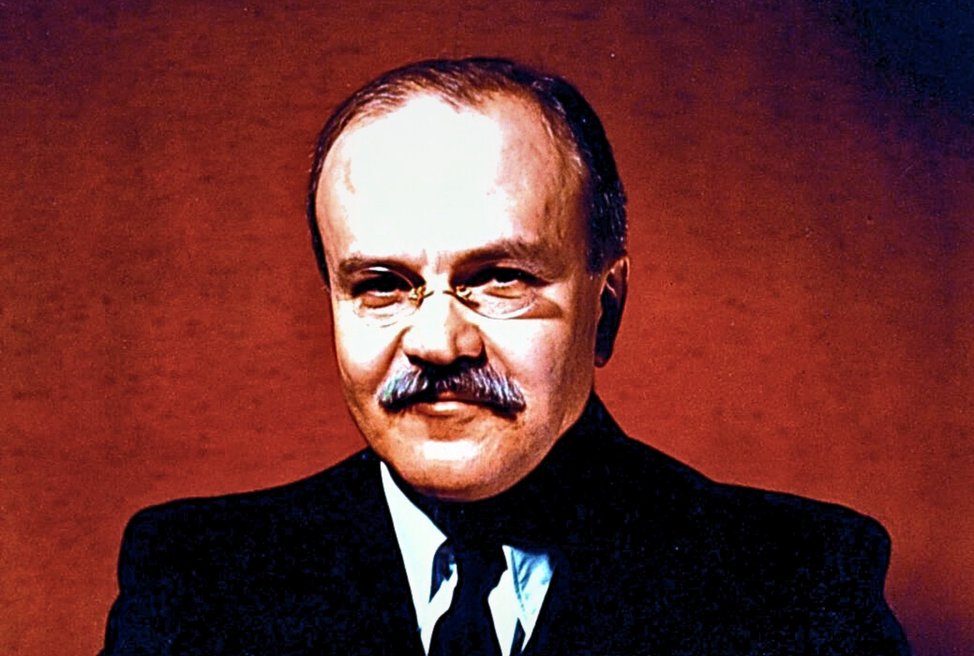

A la tête du ministère des Affaires étrangères de l’URSS lors de la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide. Molotov fut aussi connu pour avoir conclu un pacte avec Hitler, abandonnant ses principes moraux pour obtenir des bénéfices. Son nom est surtout connu aujourd’hui en Occident pour le célèbre cocktail Molotov. Mais que se cache-t-il derrière ce nom illustre ? C’est que nous allons découvrir.

Président sans pouvoir de l’URSS dans les années 1930, ministre soviétique des Affaires étrangères entre 1939 et 1949, puis de 1953 à 1956, Viatcheslav Mikhaïlovitch Skriabine, entré au parti bolchévique russe dès 1906, est resté jusqu’au bout le plus fidèle compagnon de Staline. Ainsi que le gardien le plus engagé de sa mémoire jusqu’à sa mort, en 1986, à quatre-vingt-seize ans. Entré dans l’histoire comme le signataire du pacte de non-agression avec l’Allemagne nationale-socialiste qui précipita le début de la Seconde Guerre mondiale. Un acte qui choqua le monde occidental, mais qui restait dans la droite ligne des intérêts de l’URSS.

Ainsi, Viatcheslav Mikhaïlovitch Skriabine, était depuis les débuts un bolchevik que le dictateur connait depuis 1912 et qui, lui aussi, a choisi un pseudonyme « ouvrier » durant ses années de lutte révolutionnaire sous le tsarisme : Molotov (d’après molot, « le marteau »).

Dans la nuit du 23 au 24 août 1939 : un pacte de non-agression entre l’Union soviétique et le IIIe Reich. Deux Etats totalitaires qui ont juré leur perte mutuelle, et qui sont au niveau de leurs idéologies des ennemis mortels. Staline et Molotov n’ont prévenu personne, même pas au sein du Politburo, de cette initiative qui va changer la face du monde. Depuis le début du mois, des négociations avaient été engagées avec Moscou, à la demande personnelle du Führer, pour discuter d’un accord de stabilisation des relations germano-soviétiques. Décidé de se lancer dans la conquête de l’Europe, Hitler savait qu’il ne pouvait combattre à la fois sur son flanc ouest et sur son flanc est.

Les agneaux devraient être dévorés l’un après l’autre

Détruire les Etats en les déstabilisant par des révolutions locales et considérer tous les autres pays comme des ennemis potentiels étaient les deux pivots de la diplomatie sous Staline. Ayant choisi de cultiver un isolement afin de « construire le socialisme dans un seul pays ».

Molotov, fonctionnaire servile, suivant aveuglément Staline. Président fantôme du gouvernement depuis 1930 (un poste honorifique), il partageait avec Staline l’idée qu’il fallait gagner du temps pour reconstruire son armée. La Reakpolitik défend les intérêts de son pays.

Ainsi, le 24 août 1939, un pacte a été signé entre l’Allemagne et l’URSS convenant de ne pas entrer en conflit l’une contre l’autre ; toute tension éventuelle sera réglée à l’amiable à travers une négociation : si l’un des deux pays entre en guerre contre un pays tiers, l’autre signataire restera neutre. Les échanges commerciaux seront augmentés en conséquence. L’accord, renouvelable, est valable dix ans. Dix jours plus tard, l’Allemagne envahissait la Pologne, et l’URSS en faisait autant mi-septembre : le Seconde Guerre mondiale pouvait commencer.

L’attaque allemande du 22 juin 1941 n’est pas une surprise pour Staline, qui devra annoncer au peuple russe que l’Allemagne, dont on lui a assuré qu’il partageait le même combat contre les « ploutocraties occidentales », venait d’envahir le pays.

Parcours politique de Molotov

Molotov obéit aveuglément aux ordres et manque d’ambition, incitant les chefs du Parti, qui se préparent dans la perspective de la lutte finale lorsque Lénine disparaitra, à le nommer premier secrétaire du Parti d’Ukraine. Incarnation idéale du bureaucrate froid, il est bientôt propulsé secrétaire du Comité central, où chacun loue son apparente neutralité dans les conflits au sommet de l’Etat. Cependant, cela est un leurre. En effet, Molotov a depuis longtemps choisi son camp : celui de Staline. Un pari gagnant. Pour récompenser sa fidélité, Staline le nomme en décembre 1930 président du Conseil des commissaires du peuple (le Sovnarkom), c’est-à-dire chef officiel d’un gouvernement que le Géorgien (Staline) dirige en réalité.

Dans les années 1930, s’installe un système de terreur en Union soviétique. Staline le théorise et l’ordonne, Molotov le met en œuvre. Entre 1930 et 1933, il veille personnellement à la bonne application de la politique de collectivisation totale des terres et de la « dékoulakisation » en Ukraine. Il va jusqu’à se rendre sur place pour encourager la lutte contre les paysans révoltés. Le bilan est terrible : plusieurs millions de morts.

Parmi les 600.000 victimes de la Grande Terreur figurait un nombre important de cadres de l’Armée rouge (environ 50% parmi lesquels presque tous les généraux et amiraux et même le maréchal Toukhatchevski, ex-chef de l’état-major général et ministre adjoint à la Défense). Ces cadres font défaut à l’URSS quand Hitler lance l’opération « Barbarossa » en juin 1941. Sauf que le pacte germano-soviétique a offert un sursis d’environ deux années au nouvel Etat-major de l’Armée rouge pour se reconstruire et préparer sa défense. Après plusieurs semaines d’une progression triomphale, l’armée allemande (la Wehrmacht) subit un premier coût d’arrêt à la fin de l’automne 1941 devant Moscou et Leningrad. Les deux villes ne tombent pas. L’espoir renaît.

Proximité avec Staline

Durant les quatre années de guerre, Molotov sera le membre de l’« équipe de Staline » qui fréquentera le plus assidûment son bureau. Ou son abri antiaérien, aménagé dans la station de métro Kirov. Rares sont les photos du maître du Kremlin participant à une conférence interalliée (à Téhéran, Moscou ou Potsdam) où ne figure pas derrière lui, le diplomate Molotov.

Ainsi, lors des accords de Yalta, en octobre 1944, c’est Molotov qui rédige le document officiel avec Anthony Eden dans le fameux partage de l’Europe. La répartition entre URSS et Grande-Bretagne en pourcentages, des zones d’influence en Europe bientôt libérée.

La conception de la diplomatie est purement bolchevique, soit totalement centralisée. Les ambassadeurs ne doivent jouir d’aucune indépendance, ne faire preuve d’aucune initiative. Devenant ainsi de simples « agents de transmission ». De facto, tout fonctionne dans un seul sens : du haut vers le bas. Se considérant lui-même comme un militant du Parti chargé de diplomatie.

La chute

Le 21 janvier 1949, lors du 25ème anniversaire de la mort de Lénine, que la foudre tombe sur Molotov. En effet, sa femme Polina Jemtchoujina, après avoir été exclue du Parti pour ses liens avec « des bourgeois juifs nationalistes », est arrêtée pour espionnage en faveur d’une puissance étrangère (Israël). Rapidement « jugée », elle est condamnée à cinq ans de relégation au fin fond du Kazakhstan. Deux mois, en mars 1949, Staline relève Molotov de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Officiellement pour sa mauvaise gestion de la crise de Berlin, vue par le Kremlin comme un échec.

Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »