Européen de naissance et d’inclination, doté d’une logique réaliste, dans une Amérique éprise de messianisme et de bons sentiments. Son réalisme froid et rationnel était devenu inacceptable pour peuple américain. Succès diplomatique et stratégique qui contribua à la victoire de l’Occident dans la guerre froide, l’acte d’Helsinki précipité la fin du règne de Kissinger dans la diplomatie américaine.

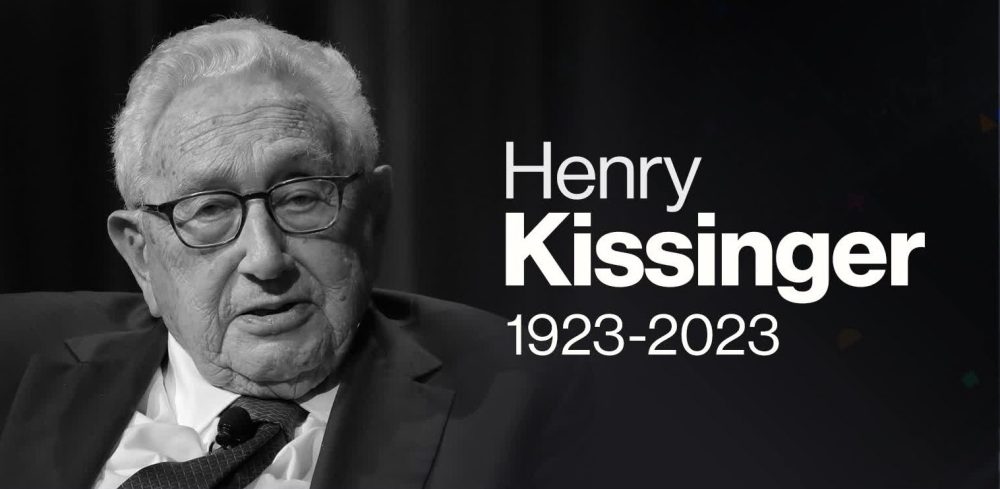

Né en 1923 à Fürth en Bavière dans une famille juive, Henry Kissinger, prénommé alors Heinz, grandit au cœur de ce qui deviendra le berceau du national-socialisme. L’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, en 1933, va bousculer son monde paisible. Son père, est évincé de ses fonctions de professeur. Ses amis d’avant, non juifs, l’abandonnent.

Jeune adolescent, Kissinger assiste impuissant, au basculement de l’Allemagne dans la haine et la folie. Face à l’effondrement de l’équilibre des puissances, mais aussi face à la lâcheté des démocraties devant la montée du nazisme. In fine, il en gardera un pessimisme sur la nature humaine et le sens de l’Histoire.

En août 1938, quelques mois avant la Nuit de cristal, Kissinger accompagné de son frère cadet et de ses parents, fuit l’Allemagne dans la précipitation. Sa mère Paula a compris que l’exil est la seule manière pour ses enfants d’échapper à un destin tragique.

En novembre 1938, Kissinger arrive dans sa terre d’accueil, les Etats-Unis, comprenant que désormais son présent et son avenir s’inscrivent ici. Il abandonne son prénom Heinz pour Henry. Scolarisé au lycée George Washington, il travaille jour et nuit pour acquérir une parfaite maitrise de l’anglais et s’imprégner de la littérature et l’histoire américaine. Jeune homme, il témoigne une grande force de travail et une grande exigence à l’égard de lui-même.

Le 19 juin 1943, Kissinger devient citoyen américain seulement trois mois après avoir été mobilisé. Et, le 9 novembre 1944, soit six ans jour pour jour après la Nuit de Cristal, Kissinger franchit avec son régiment la frontière allemande.

En 1947, Henry Kissinger intègre l’université Harvard. Ainsi, au sein de cette prestigieuse université, Kissinger travaille rigoureusement afin de se forger un socle de connaissances et de convictions qui seront au cœur de sa diplomatie et de ses négociations futures. Suivant des cours de figures éminentes telles que le théoricien réaliste Hans Morgenthau, le politologue et spécialiste du totalitarisme Carl Joachim Friedrich et l’historien William Yandell Elliott.

Débuts d’ascension en politique

Par la suite, son premier mentor politique sera le puissant Nelson Rockefeller. Travaillant au sein du Council on Foreign Relations, il se fait rapidement remarquer par le gouverneur de l’Etat de New York. Rockefeller étant l’une des principales figures du Parti républicain, décide de faire d’Henry son plus proche collaborateur. Kissinger accompagnera Rockefeller dans trois campagnes infructueuses, ce qui lui permettra de comprendre que l’intelligence émotionnelle est aussi importante que le brio intellectuel sur le chemin du pouvoir. De même, il en tire une autre leçon essentielle : il ne faut jamais avoir peur de s’entourer des collaborateurs les plus doués, fussent-ils plus brillants que soi.

Le 29 novembre 1968, Kissinger accepte de devenir le conseiller à la Sécurité nationale du président fraichement élu, Richard Nixon. Nouant un « mariage de raison » qui sera le fruit d’intérêts convergents. Kissinger et Nixon partagent en premier lieu un profond sentiment d’insécurité et une immense soif de reconnaissance. Les deux hommes sont animés par la conviction que, dans un monde devenu multipolaire, l’objectif premier de la diplomatie américaine doit être de préserver les intérêts de l’Amérique tout en évitant une confrontation directe avec l’URSS. Ipso facto, dans cette vision réaliste, pas de place pour les « croisades morales » ou une vision messianique de la politique étrangère. Rejetant toute forme d’idéologie, les deux hommes s’inscrivent dans la tradition réaliste la plus classique qui suppose une évaluation rationnelle afin de créer les conditions propices à la mise en œuvre d’une diplomatie se voulant pragmatique. Kissinger s’entoure de collaborateurs reconnus pour leurs talents tels que Brent Scowcroft, John Negroponte, Winston Lord et Lawrence Eagleburger.

Rapprochement avec la Chine

Avec l’objectif de créer un nouvel équilibre des puissances, l’Amérique a pour ambition d’être dominante, cela grâce au rapprochement avec la Chine qui en constitue une condition indispensable. Créer une brèche entre Moscou et Pékin, et offrir aux Etats-Unis de nouvelles possibilités d’action. De même, imposer à l’URSS une relation triangulaire avec les Etats-Unis et la Chine, tout en affaiblissant le lien sino-russe. Cette tactique poussera les soviétiques vers une politique de détente.

Le 9 juillet 1971, Kissinger rencontre Zhou Enlai, Premier ministre de la république populaire de Chine. Au cours de dix-sept heures d’entretien, Kissinger mobilise sa connaissance de l’Histoire, la philosophie politique, mais aussi son insatiable curiosité intellectuelle pour montrer son respect à l’égard de la civilisation chinoise. Ces entretiens vont être le prélude à un succès diplomatique majeur. Quelques mois plus tard, le rapprochement sino-américain sera scellé par la visite officielle du président Nixon du 21 au 28 février 1972.

Proche-Orient

Le 6 octobre 1973, le déclenchement de la guerre du Kippour va accaparer toute l’attention de Kissinger. L’urgence est de mettre fin à un conflit qui oppose Israël à une coalition militaire menée par l’Egypte et la Syrie. Ainsi, le 6 novembre 1973, lorsqu’il rencontre pour la première fois le nouveau raïs, Anouar el-Sadate, dans le palais d’Al-Tahra au Caire, Kissinger use sa connaissance de l’histoire comme d’une arme au service de sa diplomatie. De cette entrevue, vont naître les conditions d’un accord de désengagement conclu quelques mois plus tard entre Israéliens et Egyptiens.

Henry Kissinger reste convaincu qu’il faut privilégier la recherche de progrès graduels plutôt qu’un accord global entre Israël et l’ensemble de ses voisins arabes qu’il juge illusoire. Ayant noué une relation personnelle et intellectuelle intimes avec Sadate, Kissinger décide de concentrer ses efforts sur la relation israélo-égyptienne. Après d’immenses efforts, Kissinger réalise ce que beaucoup pensaient impossible. Le 18 janvier 1974, les gouvernements israélien et égyptien signent, sous l’égide des Etats-Unis, un accord de désengagement. In fine, constituant un premier pas vers la normalisation des relations entre les deux pays qui sera actée quatre ans plus tard par les accords de Camp David. Cet accord prévoit notamment un échange de prisonniers, le retrait israélien de la rive ouest du canal de Suez et le rétablissement par Le Caire de ses relations diplomatiques avec Washington.

La détente

Au moment de négocier l’Acte final d’Helsinki en 1975, le secrétaire d’Etat Kissinger met toute son énergie et ses qualités dans ces négociations. Il a l’intuition que les dispositions relatives aux droits de l’homme contenues dans l’Acte final marqueront un tournant dans la guerre froide. Les mois qui suivront voient la formation de mouvements comme Solidarnosc ou la Charte 77, qui joueront un rôle majeur dans l’effondrement du bloc soviétique.

Le 20 janvier 1977, Kissinger quitta ses fonctions de secrétaire d’Etat. Apportant à son pays une vision stratégique, et évitant que le monde ne bascule dans le chaos, tout en préservant les intérêts de l’Amérique. Malgré qu’il se soit retiré du pouvoir il y a près d’un demi-siècle, Henry Kissinger a continué d’exercer une influence majeure sur les affaires du monde.

Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »