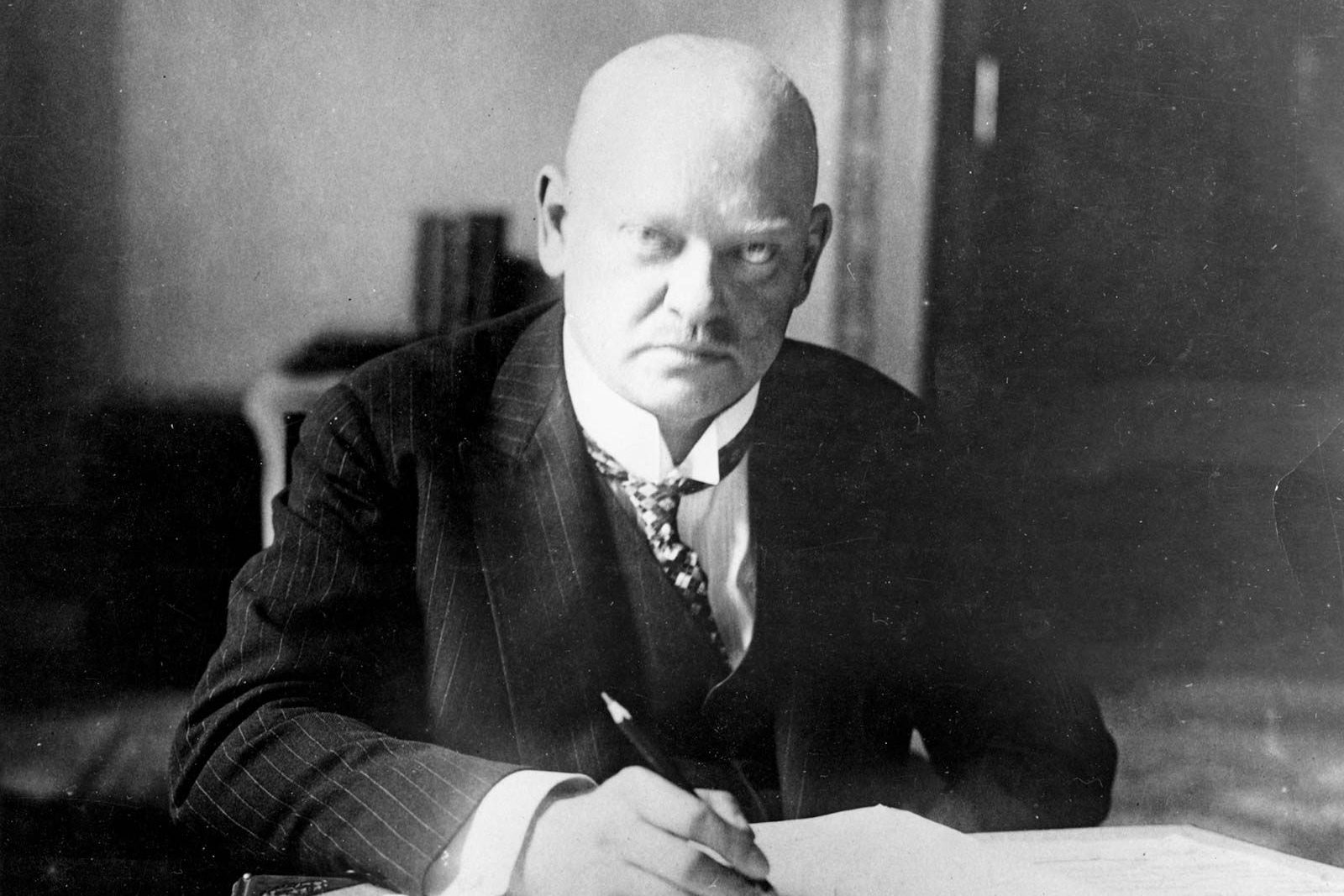

Albert Einstein disait de Stresemann qu’« il était aussi différent des hommes politiques traditionnels qu’un génie pouvait l’être d’un expert ». Ainsi, face à une Allemagne vaincue, Gustav Stresemann s’avérera être l’homme de la situation comme panacée économique et émotionnelle des blessures de la guerre, mais aussi de rassurer les Alliés. Devenant par la force des choses une personnalité extraordinaire dans un contexte exceptionnel.

Nationaliste et militariste durant la guerre, puis converti par raison à la république de Weimar et à la révision pacifique du traité de Versailles. En 1923, il cumule les fonctions de chancelier et de ministre des Affaires étrangères pour mettre fin à l’occupation de la Ruhr, il instaure un lien étroit entre politique intérieure et politique étrangère. Chef de parti et député avant d’être diplomate, son action s’ancre dans une vision du monde à la fois économique et politique.

Par ailleurs, possédant une maitrise certaine des rouages institutionnels, ajouté à cela le soutien indéfectible du chancelier Hans Luther en 1925 lors de la préparation des accords de Locarno, représentera une des clefs de ses succès diplomatiques.

Itinéraire d’un diplomate

Stresemann naît en 1878 à Berlin dans une famille de petits commerçants. En tant que syndic de la Fédération des industriels saxons, il apprend l’art de la négociation en défendant les intérêts des moyennes entreprises contre les monopoles de l’industrie lourde. De facto, développant de nouvelles méthodes de lobbyisme auprès du Parlement, des partis politiques et de l’opinion publique. A la veille de la Première Guerre mondiale, en négociateur aguerri, il permet d’éviter le recours à la grève dans plus de la moitié des conflits.

Stresemann s’initie aux relations internationales par le biais de l’économie. A ses yeux, la puissance économique de l’Allemagne constitue le fondement de sa puissance politique. Ainsi, sous l’angle de la politique internationale, Stresemann considère que l’économie allemande est étroitement liée à celle de l’Europe et du monde. D’un point de vue politique intérieure, il voit dans la prolétarisation de la moyenne bourgeoisie allemande, au début des années 1920, un danger pour la République et pour la paix.

En 1907, Stresemann siège, au nom du Parti national-libéral, au Reichstag, dont il est le plus jeune député. Tissant des contacts importants avec le corps diplomatique, notamment avec lord d’Abernon, futur ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin de 1920 à 1926. Très attaché à la monarchie, il est aussi un parlementaire convaincu.

Membre de la ligue pangermaniste, il défend les buts de guerre annexionnistes et déclare en 1915 : « Si la France est vaincue militairement, il ne faudrait pas refaire l’erreur et avoir la faiblesse de l’épargner ; nous devons prendre le territoire qui donne de meilleures frontières et élargisse nos réserves de minerai et de charbon. »

Dans l’après-guerre, dans le nouvel échiquier politique de l’Allemagne, en 1918, Stresemann choisit de créer un parti libéral modéré du centre, le DVP (Deutsche Volkspartei), le « parti populaire allemand », qu’il présidera jusqu’en 1928. Intervenant activement dans la formation de coalitions gouvernementales afin d’assurer la continuité des négociations internationales. De 1918 à 1923, le futur chef de la diplomatie allemande construit progressivement au nouveau régime avec pour objectif principal notamment de préserver l’intégrité de l’Allemagne, sur le plan extérieur comme intérieur.

Cependant, les assassinats successifs de Matthias Erzberg, en août 1921, puis Walther Rathenau, en juin 1922, mettant la République en danger, le conduisent alors à reconnaitre officiellement la légalité de la Constitution de Weimar et à se décider à la défendre.

Doctrine politique de Stresemann

Stresemann veut rétablir l’Etat allemand dans sa grandeur et dans son intégrité. La fin patriotique justifie les moyens diplomatiques. Se voulant l’héritier de Bismarck et de tous ceux qui, depuis le Zollverein, ont construit l’unité allemande. Dans son ouvrage Diplomatie, Kissinger analyse cette condition paradoxale de la politique de Stresemann en ces termes : « Seul un dirigeant au conservatisme aussi irréprochable pouvait ne serait-ce qu’imaginer fonder la politique étrangère sur une coopération, même ambiguë, avec le dispositif de Versailles. »

Pendant la période des « Cent-Jours », du 13 août au 22 novembre 1923, durant laquelle Stresemann cumule les fonctions de chancelier et de ministre des Affaires étrangères, la République vit l’un des épisodes les plus instables mais paradoxalement aussi les plus constructifs. En tant que ministre, il s’emploie à convaincre son gouvernement que les intérêts de l’Allemagne sont d’accepter le statu quo, l’abandon des revendications démesurées et la prise en compte des besoins de sécurité de la France.

En octobre 1925, les accords de Locarno marquent le début d’une coopération franco-allemande, mais aussi l’instauration d’une diplomatie triangulaire entre Berlin, Paris et Londres, mettant ainsi un terme définitif à la menace d’un pacte franco-britannique qui pesait sur l’Allemagne. En exécutant ce traité, la nouvelle diplomatie allemande proactive en exploite toutes les possibilités à son avantage.

Les accords de Locarno : Les accords de Locarno sont signés le 16 octobre 1925 au Palazzo del Pretorio de Locarno, une ville suisse sur les bords du lac Majeur, entre les représentants des principaux États : de l’Allemagne (Gustav Stresemann), de la Belgique (Émile Vandervelde), de la France (Aristide Briand), du Royaume-Uni (Austen Chamberlain), de l’Italie (Benito Mussolini), de la Pologne (Aleksander Skrzyński) et de la Tchécoslovaquie (Edvard Beneš). Ils sont ratifiés le 1er décembre 1925. Ils visent à assurer la sécurité collective en Europe et les frontières de l’Allemagne. Cinq traités sont alors signés : un Pacte rhénan qui garantit les frontières occidentales de l’Allemagne, et quatre autres traités d’arbitrage (Allemagne-France, Allemagne-Belgique, Allemagne-Pologne et Allemagne-Tchécoslovaquie).

Stresemann incarne une diplomatie active, voire proactive, qui rompt avec la posture défensive et l’attitude de blocage des précédents gouvernements. Ainsi, selon lui, l’action doit avoir pour objectif d’« ouvrir la voie à des accords internationaux et de régler définitivement la question des réparations afin de rétablir la liberté de la Ruhr et de la Rhénanie ».

Ipso facto, Stresemann est convaincu que l’internationalisation de l’économie allemande est le préalable à la restauration de sa puissance. Malgré les pertes territoriales que l’Allemagne a subies, elles ne remettent pas en cause que l’Allemagne demeure la première puissance du continent. Ayant besoin de temps et de stabilité, rétablir d’abord les finances et la crédibilité de la monnaie d’un Etat ruiné par l’inflation, afin qu’il puisse par la suite inspirer confiance aux capitaux étrangers et retrouver ses capacités industrielles.

En homme d’Etat, il avait compris que seules une étroite imbrication entre la politique extérieure et intérieure, une démilitarisation en profondeur des esprits et une puissance économique stabilisée assureraient définitivement la conversion de l’Allemagne à la paix.

Source : Hubert Vedrine « Les Grands Diplomates »