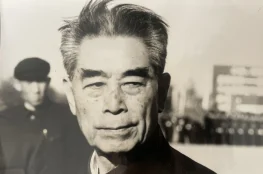

« Renard du Caucase », ami de longue date de Mikhaïl Gorbatchev. Edouard Chevardnadzé est oublié aujourd’hui par l’opinion publique, mais restera dans l’Histoire, comme un des principaux acteurs de la fin de l’URSS. Manœuvrant tel un équilibriste face à l’adversité d’un pouvoir totalitaire de type impérial l’URSS, et les aspirations des géorgiens épris de liberté. Il sera de même à l’initiative d’un réchauffement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l’URSS.

Edouard Chevardnadzé est né le 25 janvier 1928 dans le petit village de Mamati, dans la région de Gourie, au bord de la rivière Soupsa. Ses deux parents sont aussi géorgiens. Son père Ambrossi, instituteur entré au Parti communiste tardivement, et Sofia, sa mère, fortement hostile à ce régime. Pauvres parmi les pauvres, ils ont connu les insurrections paysannes de 1905, l’indépendance de la Géorgie décrétée en mai 1918, son écrasement par les bolcheviks en février 1921, dans l’indifférence du reste du monde. La répression des mencheviks géorgiens par Staline et son homme lige Sergo Ordjonikidzé a marqué l’enfance d’Edouard, jusqu’à ce que la terreur stalinienne, en 1937, fasse disparaitre Ambrossi quelques années, pourchassé par le NKVD, et fasse du petit Edouard le fils présumé d’un « ennemi du peuple ».

En juin 1941 a lieu la « Grande Guerre patriotique ». Hitler, a violé le pacte germano-soviétique d’août 1939, et envahit l’Union soviétique. A quatorze ans, Edouard apprend la mort de son frère Akaki, tombé sur le front dès les premiers jours du conflit. Le gamin devient communiste, par haine de ces nazis qui ont tué son grand frère. Il part faire ses études de médecine à Tbilissi, capitale de le Géorgie, mais il adhère aux Jeunesses communistes (Komsomol) et abandonne la fac pour entrer, en 1948, à l’Ecole du parti.

En février 1956, le Parti communiste de Géorgie est bouleversé par le « rapport secret » lu par le camarade Khrouchtchev devant le 20ème congrès du Parti, à Moscou, et s’engouffre dans un processus de « déstalinisation » qui sera accompagné de violentes luttes internes.

Edouard Chevardnadzé est élu secrétaire général de l’organisation des Jeunes communistes de Géorgie. Le 5 avril 1956, il part pour Moscou où se tient le comité central du Komsomol de l’URSS qui rejette du « culte de la personnalité ». C’est par ailleurs, à Moscou, qu’il fait la connaissance de Mikhail Gorbatchev.

Parcours politique

La déstalinisation culmine en 1961, lorsque Khrouchtchev retire le corps de Staline du mausolée de la place rouge. Edouard Chevardnadzé entre dans l’appareil de la sécurité publique, qui dépend du KGB, où il se fait quelques amis précieux. Son nouveau métier consiste à lutter contre la corruption, ce qui demande une certaine agilité politique. Ainsi, il profite de la chute de Nikita Khrouchtchev, en 1964, pour commencer à s’en prendre aux amis de Vassili Mzhavanadzé, chef incontournable du PC géorgien, et de sa femme Victoria. Prenant des risques mais donnant satisfaction à la Loubianka, le siège du KGB à Moscou. En 1968, il est nommé ministre de l’Intérieur de la Géorgie. Toujours au nom de la lutte contre la corruption, il fait arrêter 25.000 personnes, dont 17.000 sont membres du Parti.

Surnommé à Moscou le « renard du Caucase », Edouard Chevardnadzé est nommé deuxième secrétaire du PC géorgien en 1972, puis, très vite, premier secrétaire. A quarante-quatre ans, il a déjà atteint le sommet. Quant à son ami Mikhail Gorbatchev, il est depuis 1970 premier secrétaire du Parti pour la région de Stavropol. Les deux dirigeants se voient régulièrement, se téléphonent souvent et partagent, tout en faisant attention aux micros, leurs critiques de la zastoï(« stagnation »), cette paralysie du régime dont Brejnev va devenir l’incarnation.

Manœuvre d’équilibriste

Le plus difficile pour Edouard Chevardnadzé est de tenir les deux bouts de la chaîne : faire semblant d’obéir à toutes les décisions d’un pouvoir totalitaire de type impérial, c’est-à-dire centraliste et unificateur ; de même, faire semblant de défendre un territoire indépendant d’esprit, jaloux de sa nationalité, qui déteste recevoir des ordres du « Centre ». Chez lui, Chevardnadzé passe ainsi pour un nationaliste pur et dur, qui tolère certains opposants, c’est l’époque de la chasse aux « dissidents », du moment qu’ils incarnent la culture locale, comme Otar Iosseliani, Tenguiz Abouladzé ou Mikhaïl Kobakidzé.

Les Géorgiens n’accordent pas une grande importance au communisme. Ils veulent avant tout vivre mieux, lutter contre la corruption et stimuler l’initiative individuelle afin de résorber la pauvreté sur un territoire plein de richesses. Par ailleurs, les géorgiens sont avant tout de grands amateurs de théâtre et de cinéma, et ils détestent la censure. En 1978, lorsque le Dynamo de Tbilissi remporte le championnat d’URSS, ils jubilent, cela montre leur fort attachement à leur pays. Le seul véritable risque politique, en Géorgie, c’est l’explosion, toujours menaçante, de mouvements ultranationalistes.

Doveraï no proveraï ! (« fais confiance, mais vérifie!”)

Le 20 janvier 1989, Georges Bush remplace Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Le nouveau secrétaire d’Etat, James Baker, joue la carte de la franchise. Les deux « superpuissances » que sont les Etats-Unis et l’URSS dépassent le cadre du protocole habituel.

A l’aube de 1990, les conservateurs du Parti, ceux qui expriment une défiance à l’égard des Américains, ont repris progressivement l’initiative sur le terrain politique. Le 2 août 1990, Edouard Chevardnadzé et Baker se rencontrent, une fois de plus, à Irkoutsk, en Sibérie. Au moment, où ils se séparent l’Irak envahit le Koweït. Les deux hommes modifient leurs plans respectifs et se rejoignent à Moscou, où ils rendent publique une déclaration commune condamnant, d’une seule voix, la décision de Saddam Hussein. Pour les conservateurs soviétiques qui ont toujours soutenu l’Irak, l’alignement sur les Américains est inacceptable. Cela s’ajoute au retrait des troupes soviétiques dans les pays de l’Est et à l’acceptation d’une Allemagne réunifiée devenue membre de l’OTAN.

Jeudi 20 décembre 1990. Le ministre Chevardnadzé s’adresse au Congrès des députés du peuple, la nouvelle assemblée législative de l’URSS, en ces termes : « Je vais faire la déclaration la plus brève et la plus pénible de ma vie… », « Une dictature se prépare, je le déclare en toute responsabilité ! je démissionne ! Que cela soit ma contribution personnelle ou, si vous voulez, ma protestation contre la dictature… ».

Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »