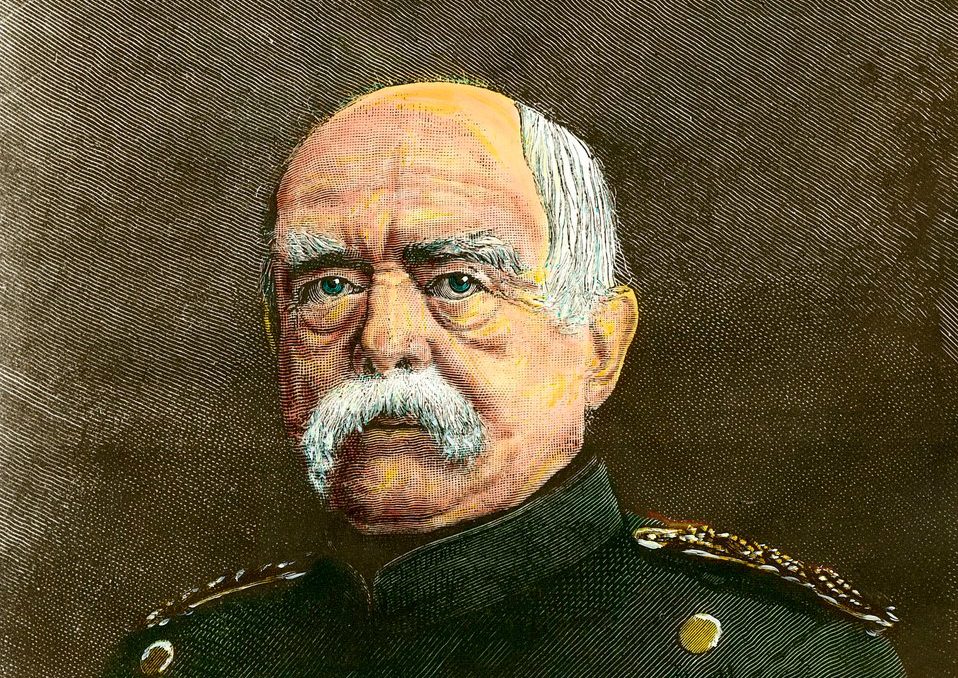

Homme d’Etat ayant conçu une « Realdiplomatie » sans égale. A travers un prisme réaliste, lui permettant d’examiner prudemment la permanence des oppositions ainsi que la sincérité des amitiés dans une approche bilatérale. Ayant dominé la diplomatie pendant près de 30 ans, Bismarck a fait de l’Allemagne la deuxième puissance mondiale. Kissinger, écrit dans Diplomacy « les empires n’ont aucun intérêt à opérer au sein d’un système international ; ils aspirent à être le système international ».

Bismarck vient à la diplomatie par la politique. La tradition familiale celle des Mencken, du côté de sa mère le prédispose à servir l’Etat prussien. En 1847, il se marie avec Johanna von Puttkamer, mariage décisif pour lancer sa carrière. En l’épousant, il entre en effet dans le cercle de ces piétistes, protestants rigoristes ultraconservateurs qui, autour des frères Ludwig et Leopold von Gerlach, animent la résistance face aux révolutions de 1848.

Alors qu’il n’est qu’un député, homme lige des conservateurs, Bismarck y définit comme norme de toute action politique l’« égoïsme étatique», « seule saine raison d’un grand Etat » qui, selon lui, le « distingue radicalement d’un petit Etat ». Séduit par cette profession de foi, le clan conservateur appuie en 1851 sa nomination comme ambassadeur à Francfort, auprès de la Confédération germanique. Durant ces huit années, il va forger ses principes. Il réalise progressivement l’importance de la propagande médiatique dans la préparation de toute action diplomatique

La grandeur de la Prusse a considérablement baissé depuis les révolutions de 1848. Pour Bismarck, la diplomatie c’est la construction d’alliances. Cela ne se réduisant pas à conclure des traités, mais consistant plutôt à rechercher en permanence la « possibilité de signer telle ou telle alliance en cas de guerre, d’appartenir à tel ou tel groupe », c’est-à-dire, à ses yeux, « la base de l’influence qu’un Etat peut, de nos jours, exercer en temps de paix ».

Ainsi, dans cette recherche, le diplomate ne doit se soumettre à aucune limite. Mettant de côté toute considération religieuse, morale, politique. Car « il s’agit déjà d’un embryon d’infidélité à l’endroit du maître ou du pays que l’on sert ». Bismarck développe sa conception de la Realpoltik.

Ascension Bismarckienne

Début octobre 1862, Bismarck est nommé ministre des Affaires étrangères et ministre-président de Prusse. Il revient donc à la politique par la diplomatie. Selon l’analyse de Bismarck produite dès 1857, que la Prusse est la plus faible des puissances de la pentarchie européenne et qu’elle ne peut donc s’imposer sur l’échiquier diplomatique que par effraction, « cum grano salis », en latin de cuisine, Bismarck entend saisir le premier évènement venu comme une occasion de perturber l’ordre européen.

En janvier 1863, une nouvelle insurrection dans le royaume de Pologne, placé sous l’égide du tsar depuis les traités de Vienne de 1815. Napoléon III ne veut surtout pas d’une intervention qui menacerait le fragile rapprochement engagé, depuis la fin de la guerre de Crimée, avec le nouveau tsar Alexandre II.

Bismarck n’est pas parvenu à détourner Napoléon III de son grand dessein : obtenir un nouvel équilibre européen, territorial et stratégique, sanctionné de préférence par le concert des puissances. Mais sa proposition échouant à deux reprises en 1866, l’empereur se résigne à abandonner son idée de congrès.

Marcher avec la Russie, en Orient notamment, ce serait prendre le risque d’être entrainé dans une dangereuse guerre de blocs (Prusse-Russie d’un côté, Autriche-France de l’autre), une configuration qui n’assurerait pas nécessairement la victoire militaire. Bismarck préfère une diplomatie aussi bien habile que protéiforme : désamorcer toute source de revanche en Autriche, à laquelle on ne prend aucun territoire à l’issue de la victoire, cultiver une entente des plus cordiales avec Londres.

La guerre

Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III déclare la guerre à la Confédération de l’Allemagne du Nord, emmenée par Guillaume Ier et Bismarck. Les Français affirment avoir été contraints à cette guerre par les manœuvres prussiennes consistant à placer sur le trône d’Espagne, laissé vacant par une révolution en 1868, un membre de la dynastie régnante de Prusse, les Hohenzollern.

Aujourd’hui, on en déduit que Bismarck a tendu un piège à l’empereur français. Son objectif était clair : créer, avec la candidature de Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, un casus belli insurmontable pour Napoléon III, une « guerre défensive provoquée ». Bismarck agit en opposition à son souverain Guillaume et aussi à son insu. Plaçant dès les années 1850, l’« intérêt national » au-dessus du monarque lui-même. Le Second Empire aborde une guerre qu’il déclare le 19 juillet, sans alliés ni outil militaire fiable. Battu à Sedan, Napoléon III capitule le 2 septembre 1870. Deux jours plus tard, la république est proclamée. Elle poursuit la lutte jusqu’à l’échec et l’armistice. La diplomatie bismarckienne remporte ainsi son premier succès majeur, qualifiée de machiavélique, tenace et belliqueuse.

Dès l’automne 1863, les Russes tirent la conclusion concernant Bismarck « le Diable joue constamment un certain rôle dans les combinaisons politiques de notre ami (…) Une politique saine semble exclue de son dictionnaire. Il cherche constamment les difficultés et ses plans n’admettent aucune mesure ».

Fondement idéologique de Bismarck

« Complexe obsidional », notion classique en géopolitique, une discipline fondée précisément par le géographe allemand Friedrich Ratzel à la fin du 19ème siècle. L’Allemagne est entourée de voisins puissants et jaloux de son ascension récente dont il faut se protéger en écartant le « cauchemar des coalitions » hostiles. L’annexion de l’Alsace-Moselle contribue à construire la France comme ennemie et, en ce sens, il s’agit probablement d’une erreur.

La frontière, parfois ténue en diplomatie entre influence et contrainte, est inexistante chez Bismarck. D’ailleurs, il est convaincu que l’état normal des relations internationales est un état latent de crises qu’il convient de déclencher et d’exploiter dans l’intérêt de son propre pays, Bismarck impose une pratique belliciste de la diplomatie. Il est d’ailleurs persuadé que pour assurer la puissance prussienne puis la sécurité de l’Allemagne, il faut empêcher les autres puissances de s’entendre, il sabote le concert européen en créant des systèmes d’alliances construits autour de Berlin.

Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »